愛犬と過ごした青春記録に見る100年前の若者の日常

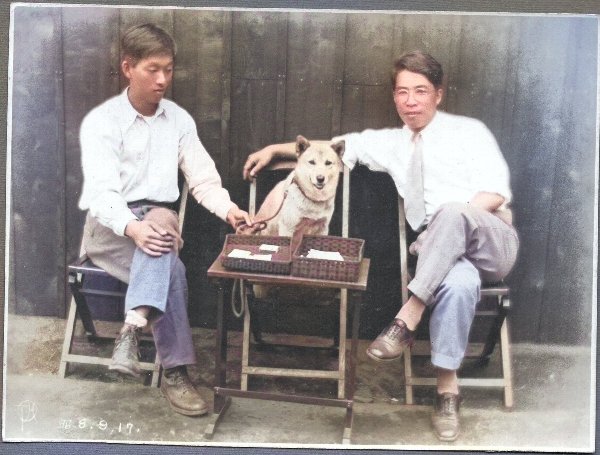

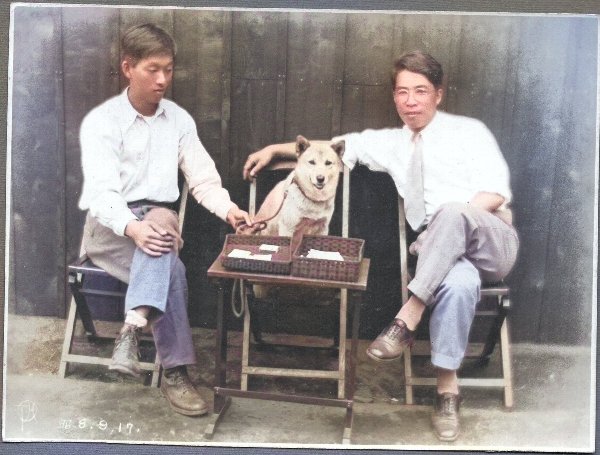

昭和8年(1933年)9月17日

日本犬保存会犬舎開場式

真一(左)と愛犬ぜま

※AI技術を用い、当時の白黒写真をカラー化

【目 次】

・はじめに

・現存する、愛犬ぜまに関わるドキュメント

1) ぜま一代記

2)【付録】 愛犬ぜま写真集

3)【付録】樺太と北海道の犬

4)【付録】小松君とぜま(朝倉書店、愛犬手帖1938年10月号)

はじめに

「虜人日記」ストーリーが始まる4年ほど前(1939年)真一は青春の記録と言える「ぜま一代記」を残した。

太平洋戦争に突き進んでいるこの時代に、彼はアイヌ犬ぜまとの幸せな日々を過ごしていた。

ぜまを中心に友人達とキャンプしたり、100年前の東京の豊かな自然を満喫した青春だ。

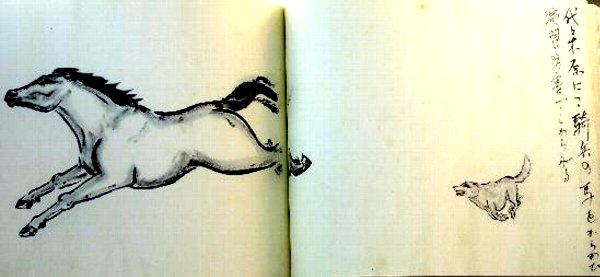

代々木原(現・東京都渋谷区)にて

騎兵の馬をからかい演習妨害でしかられる

「ぜま一代記」より

しかし真一も時代の波に飲み込まれていく。

ガソリンの代替燃料製造のため、台湾への派遣が決まると同時に、ぜまが亡くなった。

台湾行きまでの短い間、彼は特別の存在だったぜまの思い出を、二冊の和綴の冊子に描き切った。

誰もが彼のぜまに対する友愛だけでなく、時代背景がを意外なほど牧歌的なことに驚く。

そこには「虜人日記」で終始冷静に人間味を失わず、過酷な現実を記録し続けた真一の人となりを感じることが出来る。

真一とぜまが生きた100年程前の生活

1932年、22歳の真一は、渋谷の忠犬ハチ公を世に広めた斎藤弘吉氏などと共に「日本犬保存会」を設立した。

明治維新以降、文物が西洋化するのと同時に、日本の犬も外国犬の血が混じり合い、半世紀も経たないうちに純粋な日本犬が消えかかる危機にあり「日本犬保存会」は設立された。

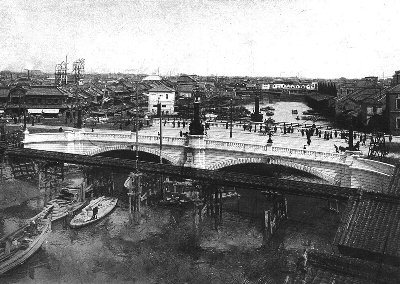

昭和8年(1933年)9月17日

日本犬保存会犬舎開場式

真一(左)と愛犬ぜま

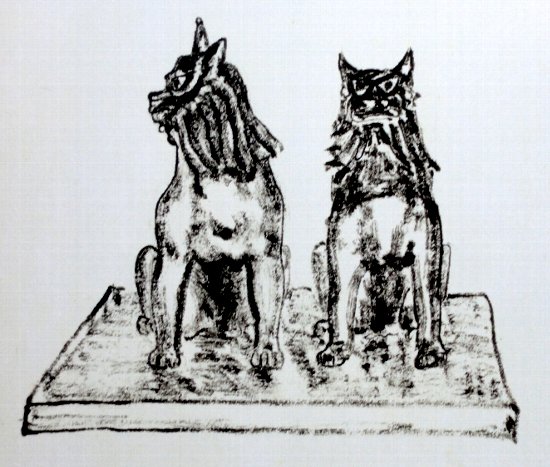

日本犬保存会賞賞牌

第二回展にて日本犬保存会賞受賞

賞牌は安藤照氏作

(渋谷ハチ公銅像作者)

ぜまとの絆から真一は自然を大いに楽しむ

東京日本橋の都会っ子のお坊ちゃん真一は、暁星中学時代から登山が好きで足腰を鍛え、後の戦地フィリピンの密林でも、過酷な半年間を生き延びることができた。

大学を卒業し社会人になった後も台湾に赴任するまで、ぜまを中心に友人たちと野山に遊び青春を謳歌した。

群馬県・丸沼へぜまとハイキング

今考えると戦前の東京の生活は可成りのんびりしたもので、犬を楽しんだり絵を描いたり、河童の研究をしたりし、それで居て今より仕事のはかがずっと行っていた(仕事がずっとはかどっていた)のだから道楽も必要だと云うことになりそうだ。

「ぜま一代記」より

1927年、文豪・芥川龍之介が、短編小説「河童(かっぱ)」を発表した。その小説は、当時の日本社会や人間社会を痛烈に批判していた。

芥川の影響を受けたと思われる真一は、痩せっぽちの自分を河童に見立て絵にし青春を楽しんでいた。

河童に叱られるぜま

このバスケットに這入る事は山に連れて行ってもらへる事と決めて居たので、バスケットを見せると大よろこびにて自ら飛び込みぐるぐると廻って安定を得れば後はガサリともせず静かにして居る。

電車にて二時間位の処まで、毎日曜ごとに出掛け、一日山野を遊び廻って、帰りは又バスケットに収まって無賃乗車の常習者となる。

「ぜま一代記」より

バスケットの中のぜま

ぜまは誰が見ても可愛らしいので田舎のバスなら文句を云わずに乗せてくれる。

満員 バスへ犬を抱いて乗り込むのだから心臓も強いが当時は何んとなくのんびりして居た。

真一と愛犬ぜま

八丁湯の帰途、丸沼ホテルの近くで一休みして居た時、ホテルから出て来た貴婦人がチーズやハムを持って来て、ぜまを褒めながら御馳走してくれた。三人の大の男、山旅が続きそろそろ都会的美食に憧れて居た時なので垂涎萬丈「俺達にもくれないかなー」と漏らしたがマダムはくれなかった。

「ぜま一代記」より

ぜまの横顔はなかなかよかった

世田谷の齊藤弘吉さんの処の小型犬にシーズンが来たのでぜまをバスケットに入れ小田急で世田谷中原駅まで行き、齊藤さんの御宅へ行った。

時期が少し早かったので目的を果たさず、その晩再びバスケットに入れて山谷の家へぜまを連れて帰った。次の晩、鎖を放してやったらそれっきり姿を消してしまったので心配して居たら翌日、「ぜまが家に来て居ますから安心して下さい」と齊藤さんから連絡があったので安心したが、山谷から五つ目の駅の世田谷中原の齊藤さんの家まで一回バスケットに入れられて電車で行った丈なのに「感の良い奴」と皆に褒められた。

その後は夜遊びに出る事は無くなった。

「ぜま一代記」より

真一&ぜまの時代の年表

真一が生まれた頃の東京・日本橋

1914年(大正3年)から1918年(大正7年)の4年間、ヨーロッパで勃発した第一次世界大戦(World War I)のお陰で日本は空前の好景気になる。

真一の父、小松録衛は、東京日本橋の横山町で皮製品を幅広く扱い、帝政ロシアなどにも販路を広げ隆盛を極め、幼年時の真一は裕福に育つ。

1923年(12歳) 関東大震災

関東大震災により小松家の

家屋、店舗は全焼

1932年(20歳) 世界大恐慌(1929年)の影響は家業を破産に追い込む。父親が真一名義で行った投資は失敗し、卒業前の真一が破産宣告受ける。

アメリカでは1,200万人が失業

恐慌の影響は全世界に広がる

日本でも翌年1930年、昭和恐慌

が始まる

1929年(18歳)暁星中学卒業 東京農大入学

1930年(19歳)ぜま、北海道日高地方のアイヌ部落で産まれる

1931年(20歳)真一はアイヌ犬調査の時、北海道・荷負村にてぜまと初対面。翌年10円でぜまを買い取る。

1932年(21歳)東京農大農芸化学科卒業。大蔵省醸造試験場入所。日本犬保存会設立と同時に理事就任

1933年(22歳)ぜま、日本犬保存會第二回展覧会で日本犬保存会賞を受賞

真一(左)とぜま、

日本犬保存会犬舎開場式

1934年(23歳)農林省米穀利用研究所入所

1936年(25歳)二・二六事件が起こる。(陸軍青年将校のクーデター)

その結果、軍部の影響力が強まる。

1938年(27歳)ぜま、東京代々木山谷自宅にて大往生 享年九才

1939年(28歳)台東製糖入社 由紀子と結婚 台湾に赴任

1941年(30歳)太平洋戦争勃発

1941年、真珠湾攻撃により日米開戦

1944年(33歳)真一、激戦地フィリピンへ送り込まれる

現存する、愛犬ぜまに関わるドキュメント

太平洋戦争中、アメリカ軍の空襲によって、戦前の日本のドキュメントの多くは焼失した。

ここでは、幸運にも、それらの焼失を逃れ、現存する当時を伝える資料をWebブックで公開する。

1)ぜま一代記(著:小松真一)

愛犬ぜまが亡くなり淋しくて仕方なく、真一は思い出が消えないうちにぜまのイメージを二冊に描き残した。1938年台湾に赴任するまでの8月から12月に。

文章は戦後の貧困かつ、多忙を極める暮らしの中で、1954年に突然リウマチに襲われ歩けなくなり、時間の余裕が生まれた。それまで絵だけだったぜま一代記に文章を添えるチャンスが到来した👇

↑上記をクリックしWebブックを読む↑

2)【付録】愛犬ぜま写真集(写真撮影:小松真一)

今日の様に、スマホで簡単に写真を撮影できる時代ではなかった1930年代の日本。真一は、趣味の写真撮影を通じて、愛犬ぜまとの経験を写真の残した。

今日のAI技術を用い、白黒写真をカラーに復元した👇

↑上記をクリックしWebブックを読む↑

3)【付録】樺太と北海道の犬(著:小松真一)

1930年代、真一は日本犬の調査のため、北海道に加え日本の領土であった樺太(現ロシア領)も訪問した。

そこで、先住民アイヌ人達に犬の生態に関して聞き取り調査をした。

その内容をまとめた論文「樺太と北海道の犬(小松真一)」は、今日も社団法人日本犬保存会に保管されている👇

↑上記をクリックしWebブックを読む↑

4)【付録】小松君とぜま(朝倉書店、愛犬手帖1938年10月号、文:秦一郎)」

当時、愛犬雑誌にも記事が投稿される程、ぜまは人気だった。ぜまは、日本犬保存会のグランプリを受賞したあとは、全国的にも犬好きの間では知れ渡る存在となった👇

↑上記をクリックしWebブックを読む↑

結婚、そして台湾赴任が決定。ぜま亡き後、人生の新しいステージへ

赴任先の台湾で新婚生活を

スタートする真一

1939年、ぜまの死後、真一は由紀子と結婚。新婚3カ月目で、台湾へブタノール製造の技術者として派遣されることになる。

台湾へ赴任が決定した。ぜまを連れていくか否か、色々考えて思い惑って居た昭和十三年七月の暑い或日、フェラリアの発作で住みなれた山谷の家の縁側で大往生をとげてしまった。

この日は犬友、澤田退蔵氏の御招きで歌舞伎に行って居、死目にはあえなかった。

「ぜま一代記」より

1939年、米国は日本への石油の輸入を禁止する政策に出た。

日本は、備蓄された石油のみで、経済を回さなければならない苦境に陥っていた。

愛犬ぜまとの青春時代から、ガソリンに代わる植物由来の燃料のブタノールを製造するための技術者としてのミッションが与えられた真一。

小松真一の新しい人生のステージの始まりだ。

1940年6月、台東製糖株式会社の酒精工場にて

(右側中央が真一)