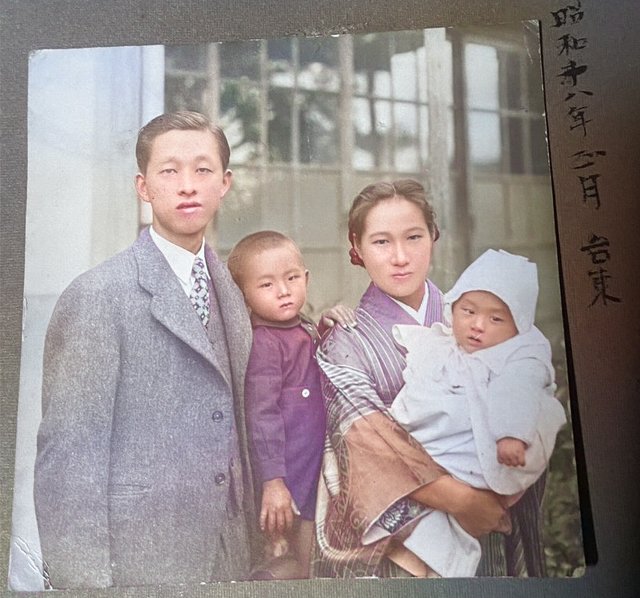

戦地フィリピンに向かう前、なぜ真一は4年間、台湾で生活したか?

昭和15年(1940年)6月、

台東製糖株式会社の酒精工場にて

(右側中央が真一)

※AI技術を用い、当時の白黒写真をカラー化

1.ブタノールに賭けた当時の日本

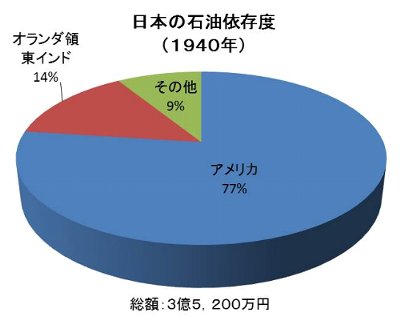

エネルギーの確保が戦争の大きな原因である事は今も昔も変わりません。

先の大戦の引き金の1つが「石油の確保」だったと言っても過言ではないでしょう。

1939年、アメリカは日米通商航海条約を失効し、アメリカからの石油輸入は全面ストップしました。当時、80%近くの石油をアメリカに依存していた日本は、石油から精製されるガソリンの代替燃料を確保することが急務となります。ガソリンが尽きれば、車も飛行機も動かなくなってしまう危機的状況でした。

そこで、日本政府がガソリンの代替燃料として注目したのが、南方に豊富に生育するサトウキビから精製できるブタノールでした。しかし当時、日本にはブタノールの製造技術が確立されていませんでした。

真一が赴任する前の台東製糖株式会社の酒精工場で製造されていたのは、食用のアルコール類だったと思われます。それらの工場を、車や飛行機を動かすバイオ燃料・ブタノールの製造用に切り換えることは決して容易ではありません。

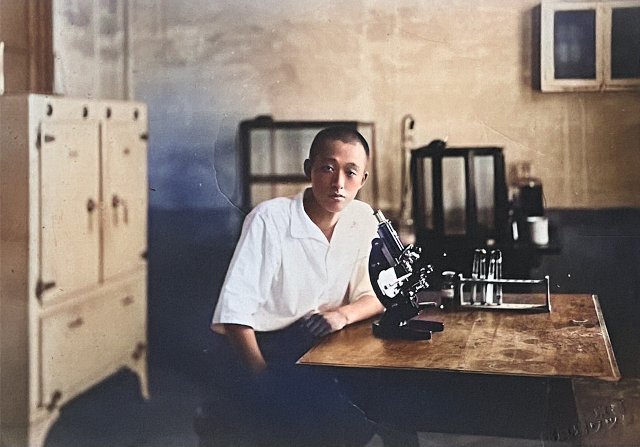

大学で醸造/発酵を学んだ真一は、大蔵省醸造試験所、および農林省米穀研究所の研修員としてアルコール発酵の研究等に勤しんでいました。大学時代の恩師の推薦により、1939年から約4年間、台湾でブタノールを安定的に製造するため台東製糖株式会社の酒精工場・工場長として派遣されました。

台東の実験室でブタノール

開発の研究に励む真一

2.公私共に充実した台東での生活

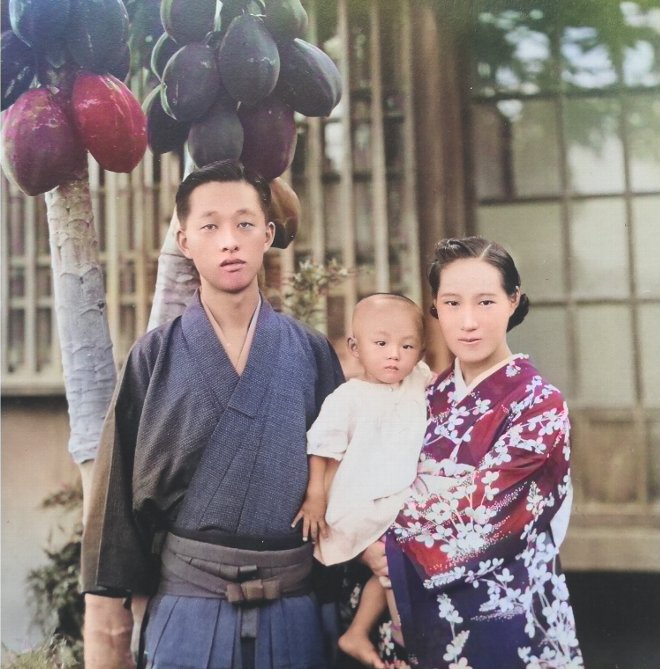

パパイヤの木が植わった

台東製糖の馬蘭社宅前で

台湾の台東製糖にブタノール工場建設のため、新婚3カ月目に就任しました。生まれて初めて、基礎工事から建設機械の設置、試運転まで四昼夜徹してまでの努力は、真一の一生を通じても、最も充実した日々であったと思われます。

伝家の宝刀に磨きをかけ、万一の場合に腹を切る覚悟であったと述べています。それだけに、この国策としてのブタノール製造の目途が立った時の喜びは格別のものだった様です。

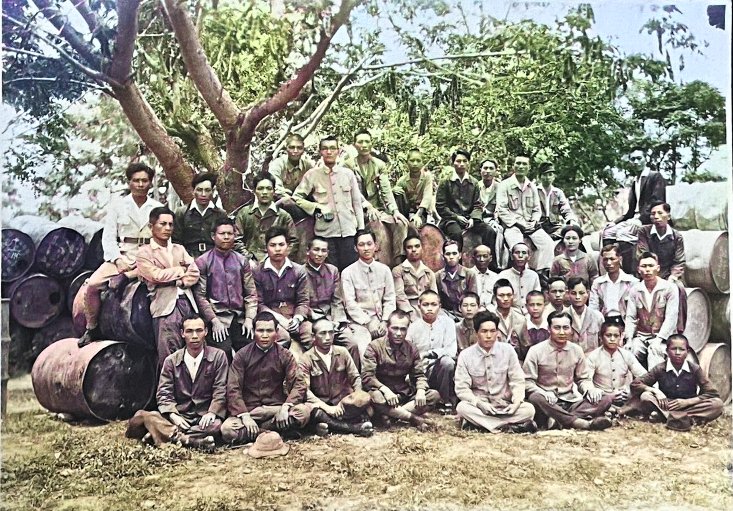

1941年頃、台東製糖の台湾人社員達と

(中段の左から5番目が真一)

工場の責任者として、試行錯誤の上、困難とされた酒精工場からブタノール製造の工場への切り替え試験に成功しました。当時、多くの優秀な台湾スタッフ達の協力あっての成果であったことは言うまでもありません。

戦後、真一とスタッフ達との間で何十年も文通が続いていていました。死の前年には、30年ぶりに現地を訪れ、涙の再開をしました。

1972年、かつての台東製糖の社員達と再会

(青い服の女性の左隣が真一)

足掛5年、台東で二人の男子をもうけ、幸福そのもの生活を送っていました。しかし、この平和も大戦とともに破れたのでした。

1943年、台東での家族写真

3.フィリピン行きが決まり台湾から日本へ戻る (動画付き)

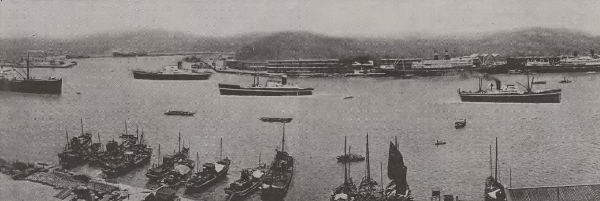

台湾・基隆港

貴重なガソリンに替るブタノールの製造技術者であった彼は、フィリピンでのブタノール製造に従事するように軍の要請を受け、1943年、家族と共に内地(日本)に帰還します。

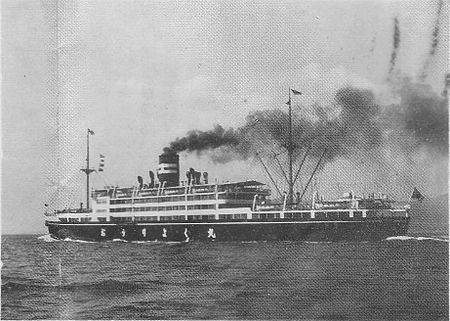

10月25日、富士丸、欧緑丸、鷗丸の3隻は駆逐艦1と飛行機2に護衛されながら堂々と基隆港を出発、13ノットの優秀船団で25,26日を無事航海した。

27日の夜半突然の砲声に一同飛び起きる・・・

【虜人日記「海難」(P11)】

欧緑丸(おうりょくまる)

「内地帰還」と「海難」の動画